パウロが ふたたび なかまに くわわった! ▼

ギャグまみれのページに突然シリアスをぶちこみました。

このイベントが好きすぎて、これを語らないと何も始まらない気がしたのです……ミッヒ&サマンサ視点の話はいつか漫画を描きたいです。

パウロが二人の帰りを待っている間の脳内イメージソングはスピッツの「僕はきっと旅に出る」。

「世界の苦さが競いあうように地獄の交響曲を」は分かる人には分かるあの漫画のパロディです(笑)

ベラヌールの話

体の上に重石でも置かれているような息苦しさと、凍てつくような強烈な寒気で、僕は眠りから覚めた。

まだ夜は明けていないらしく、あたりは薄暗い。ここは一体何処だろう。理解するのに数分を要した。

目の焦点が合わない。呼吸が上手く出来ない。体は寒さに震えて力が入らず、どこもかしこもピクリとも動かせなかった。

ぼんやりと見えているのがベラヌールの宿屋の天井だとようやく気付いたとき、全てを悟った。

ぞっとするような、おぞましい夢を見たことを覚えている。地から湧き上がったおびただしい魑魅魍魎に引きずられ、闇の中へと飲み込まれていく僕。そんな僕の姿を高笑いしながら見下ろしていた影。あれは……。

大神官ハーゴン。これは奴の呪いだ。

それが間違いであってくれれば良いのに。僕は間違いないと確信してしまった。この状況でも辛うじて、自分の体を蝕んでいる邪悪な魔力の存在を、微かに感じ取ることが出来たのだ。

駄目元でホイミの呪文を唱えてみたが、効かないどころか魔法の発動すらしなかった。僕の魔力は失われていた。

心を落ち着けようと深く息を吸い込もうとした瞬間、胸に激痛が走った。思わず上げた悲鳴は声にならず、掠れて宙に消えた。代わりに何かが顎を伝って、枕を濡らしていく。鉄の味がする。

ああ……どうやら僕はもう、だめらしい。

絶望がゆっくりと心を支配していった。地獄のような時間が過ぎていく。大声を上げることも出来ず、動くことも出来ず、ただ誰かが来てくれるのを待つ他になかった。

愛する人たちの顔が、次々と脳裏に浮かぶ。

父上。誰よりも僕に期待をしてくれていた父上。ごめんなさい。僕は期待に応えられませんでした。

アリア……僕のたった一人の妹。いつも一緒に旅に行きたいとせがんでいたね。僕がこんなことになったと知ったら、どんな顔するだろう。

そして、僕の大切な……ここまで一緒に苦難を乗り越えてきた、誰より大切な、二人の仲間……。

(ミッヒ……サマンサ……)

一体、二人になんて言えばいいんだろう。

三人で旅を始めた頃、僕はいつも二人の足手まといになりっぱなしだった。体力もなく鈍くさくてよくドジを踏む僕に、それでも二人は僕がいなきゃ駄目だと言ってくれた。僕のことを誰より認めてくれた。僕はそんな二人の力になりたくて、必死に強くなろうとした。

そして最近はようやく、使える呪文も増えてきて、僕も少しは二人の役に立てているんじゃないかって、そう思えてきた矢先だったのに。

涙が止めどなく流れている。腕が動かず、その涙を拭うことすら出来ない。寒い。とにかく、寒い。このまま寒さで血が凍ってしまうのではと思う程に。呼吸もまともに出来ず、息苦しさに耐えかねて大きく息を吸い込もうとする度、咳き込んで余計に苦しくなった。このまま二人が気づいてくれる前に、僕は死んでしまうんじゃないだろうか。せめて、最後にもう一度だけでも……。

意識も徐々に朦朧としていく中で、ただひたすら待った。

どのくらい経っただろうか。すっかり夜は明け、カーテンの隙間から光が差し込んでいる。部屋の扉の向こうから微かに話し声が聞こえてきた。ミッヒとサマンサの声。大好きな二人の声だ。僕は少しだけ安堵して、寒さに震える唇でふうっと息を吐いた。

扉を開けて入ってきた二人が、驚いて僕に駆け寄ってくる。僕の体に触れて、その冷たさに慄くサマンサ。ミッヒが僕の体を揺さぶりながら、必死で僕の名前を呼び続ける声が遠く聞こえる。

僕はやっと絞り出した声で、なんとか二人に状況を説明しようとした。

「か、からだが、うご、か…ない……どうやら、ハーゴンが、ぼく、に…のろい…を、…かけ、て、」

そこまで何とか言って、僕は激しく咳込んだ。サマンサが僕にすがりついて、もう分かったから、それ以上喋らないで、と叫んでいる。ミッヒはふらふらと立ち上がって、青ざめた顔で僕を見下ろしている。

「……ごめん」

辛うじてそれだけ言って、僕の意識はふつりと途切れた。

誰かが薬草を煎じて飲ませてくれたらしく、微かな苦味で僕は再び目覚めた。相変わらず体は重く、寒さに震えている。

サマンサが傍に座って、僕の体を少しでも温めようとさすってくれていた。目が合うと、僕に微笑みかけてくれる。視線を動かすとミッヒが誰か見知らぬ人と話していた。どうやら相手は僧侶のようだ。何か揉めているらしく、ミッヒは怒鳴るように喋っている。水の中で音を聞くようにぼんやりとして、会話の内容はよく聞こえなかったが、二人の様子でなんとなく察しはついた。僧侶に掴みかかりそうになるミッヒを、サマンサが泣きながら止めに入る。

僕にももう、わかっていた。恐らく教会の僧侶でも、この呪いを解くことは出来ないだろうと。そのことを二人に告げようと、僕は再び声を絞りだす。

「ミッヒ……サマンサ……」

慌てて二人が僕の傍に跪く。サマンサがまた僕が喋るのを止めようとしたが、僕は構わず続けた。

「たぶん…ぼくは、もうだめだ……」

お願いやめて、とサマンサが首を振る。ミッヒは黙って唇を噛み締めている。

「やられたのが…ぼく一人で、よかっ…た……。二人は……ぼくに…かまわず、行ってくれ……っ」

サマンサは、いや、いや、と首を横に振り泣き続けている。ミッヒは何も言わず俯いていたが、暫くすると何かを決心したように、すっくと立ち上がった。顔を上げて、決意に満ちた目で真っ直ぐ前を見、はっきりとこう言った。

「行こう。」

サマンサは、嘘でしょうという顔をして、ミッヒに詰め寄っていく。

「まさか、あなたパウロを置いていくっていうの!?」

ミッヒは、ばかやろうと怒鳴った。

「こんなところで諦めるっていうのか!?」

狼のような形相で睨みつけるサマンサにも怯まず、ミッヒは決意を揺るがさない。

「君が行かないなら、俺は一人でも行くぞ!パウロを助ける方法を探しに!!」

サマンサは、はっとしてミッヒを見つめた。涙を拭って、ぎゅっと拳を握りしめる。

「わかった……私も行くわ!!」

二人が再び僕の傍に跪いて、僕の手をぎゅっと握った。その途端、目の焦点が合って、周囲の音までもはっきりと聞こえるようになった。

「約束だ、パウロ。俺たちは必ず戻ってくる。絶対に諦めない。」

ミッヒの澄んだ青空のような瞳が、真っ直ぐに僕を見つめている。

「絶対よ。絶対にあなたを助けるわ。」

サマンサの優しい手の温もりが、彼女の回復呪文のように伝わってくる。

「だから、お前も……生きろ。」

そう言ってミッヒが、そっと僕の頬の涙を拭ってくれた。

その言葉はどんな呪文よりも強く、僕の心に火を灯し、勇気を与えてくれた。二人の手を握り返すことも、頷くことすらもろくに出来ない僕は、代わりにゆっくりと瞬きをして二人を見つめ返した。

(……待ってる)

声は掠れて消えてしまったけれど、二人は力強く頷いてくれた。

再びぼんやりとしてきた意識の中で、ミッヒとサマンサが宿屋の主人に頭を下げて僕のことを頼んでいるのが、なんとなく聞こえてきた。二人が諦めないというのだから、僕だって諦めない。きっと二人が戻ってくるまで生き抜いてみせる……。そう決意しながら、僕は孤独な眠りの中へと落ちていった。

毎夜、恐ろしい夢に悩まされた。真っ暗な何もない闇に飲まれ、体が、自分自身が消えていく。遠くに二人の姿が見えるのに、叫んでも喚いても、届かない。必死に手を伸ばすと、その手が……無い。ぞっとして息を飲みながら目を覚ます。目を覚ますと見えるのは、いつもの天井。

もうどのくらいの間、空を見ていないだろう。青い空。流れる雲。赤く染まった夕焼け空。満天の星空……。殺風景な宿の天井に、僕は想像の星を散りばめてみた。いつか二人と一緒に眺めた星空を思い描く。いつか高い塔のてっぺんで、鳥の翼のようなマントを広げて、心地よい風を受けながら飛んだ、あの空を思い描く。

(ありがとう)

僕は震える唇でつぶやいた。いつだって勇気をくれるのは、二人と旅した思い出だった。生きろと言ってくれたあの言葉を、手のぬくもりを、何度も思い返して自分を励まし続けた。

愚かなことかもしれない。僕が助かる方法なんて無いのかもしれないとも、時々思った。それでも僕は、もう少しだけ二人を待ちたいと思う。

徐々に夢と現の堺も曖昧になり、宿屋の奥さんが煎じてくれる薬草すらも、吐き戻してしまうようになった。体の感覚は殆どなくなり、体が本当に消えてしまったのではないかという恐怖に時折襲われた。

次第に僕を世話してくれる宿屋の主人や奥さんの表情に諦めの色が現れ始めても、僕は諦めなかった。

だって、ミッヒとサマンサは今も諦めていないはずだから。二人はきっと戻ってくる。たとえそれがどんなに愚かなことだろうと、僕は二人のことを信じている。

(ありがとう)

僕は今日もまたつぶやく。

すっかり全てが闇に包まれてしまった。僕の体はもう無い。僕はもういない……。いいや、僕はまだ、ここにいる。僕の意思はここにある。なんとか意思をつなぎ留め、僕は闇の中で必死に抵抗していた。

“棺桶”の中の感覚と似ていた。だけどあれとは少し違う。寒い。息が苦しい。息が苦しいということは、僕は息をしている。僕はどうやらまだ生きている。まだ諦めてなるものか。

誰かの声が聞こえる。……僕の名前を呼んでいる?この声は……懐かしい、僕の大好きな……

「パウロ!!」

はっとして目を開くと、目の前に青空が広がっていた。キラキラと輝く太陽の光も飛び込んできた。瞬きして、目の焦点が合ってくると、それは僕を見つめるミッヒの青い瞳と、サマンサの美しく長い髪だった。

僕が思わず嗚咽を漏らすと、ミッヒが泣きながら、ばかだな、何べそかいてるんだよなんて言いながら、僕の頭をくしゃくしゃと撫でた。サマンサがぎゅっと僕の手を握りしめてくれる。二人のぬくもりが伝わってきた。夢じゃないんだ。

僕は二人に喜びを伝えたくて何か話そうとしたけれど、掠れたうめき声が漏れるばかりで何も言うことが出来なかった。

苦しいか?ごめんな、もっと早く戻ってこれなくて、とミッヒが謝るのが聞こえた。違う、違うよ。僕は嬉しいんだ。謝ったりしないでよ。

ミッヒが僕の体を抱き起こして、サマンサがスプーンで何かを僕の口に運んだ。味も臭いもよくわからない液体を、僕は素直に飲み込んだ。二人が祈るように僕を見つめている。暫くすると、突然味覚が覚醒して、僕は飛び上がった。

「苦い!!!!!!!!」

今までに経験したことのないとてつもない苦味が、ビリビリと舌の上で暴れている。突然叫んだ僕を見て、二人はぱっと顔を輝かせた。

「パウロ!話せるのね!?やったわ!世界樹の葉が効いたのよ!!」

「やった!!パウロ、全部飲め、ほら!!」

そう言って二人は僕の口に、コップの中の残りの液体を無理やり全部注ぎ込んだ。吐き出すわけにもいかなくて、僕はむぐっと言いながら薬を全部飲み干した。

「うっええええ!!世界の苦さが競いあうように地獄の交響曲を!!!」

訳の分からない表現で苦さを訴えつつ、僕は二人を押しのける。……あれっ?

「あ……からだが、動く……!!」

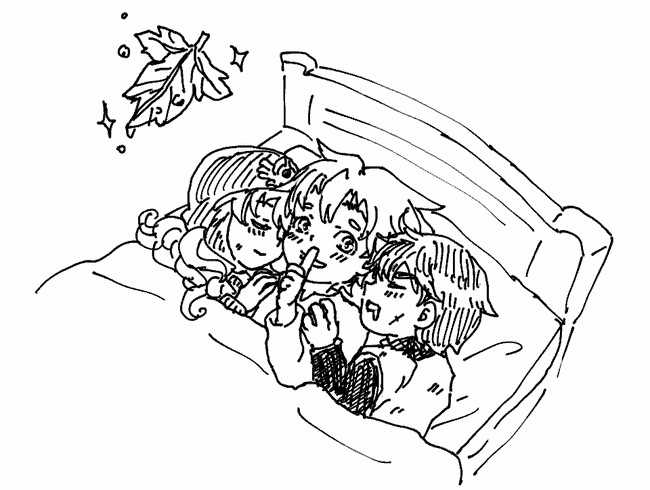

嘘のように体が軽い。驚いて自分の両手を見つめる間もなく、ミッヒとサマンサが僕に抱きついてきた。痛いくらいぎゅっと抱きしめられて、ぐしゃぐしゃ頭を撫でられて、どれが誰の涙だかわからないくらい、泣いて、笑って、もみくちゃになった。

胸が苦しい。だけどそれは、心地良い苦しさだった。ひとしきり泣いて喜びを分かちあった後、疲れ果てて僕の両脇で眠ってしまった二人の温もりを感じながら、僕は生きている喜びを噛み締めていた。

よく見れば、二人ともボロボロの姿だった。僕を助けるために二人がどれだけ奔走してくれたのかが一目瞭然だ。僕は二人を起こさないように、こっそりホイミの呪文を唱えてみた。サマンサの頬の擦り傷が、すうっと消えていく。さっきまで死にかけていたなんて嘘みたいに、魔法も元通りにちゃんと使うことが出来ていた。ミッヒにもホイミをかけると、むにゃむにゃと楽しげな寝言と笑みがこぼれた。二人とも穏やかな寝息をたてながら、安心しきった顔で眠っている。

僕はふっと笑って、お馴染みの宿の天井を眺め、

「ありがとう」

と、そっとつぶやいた。